7月的北京,热得像蒸笼,18岁的林晓宇却挤在楼梯间啃冷汉堡,耳朵里塞着耳机听英语六级网课。刚考完高考的他,本想喘口气,却被妈妈塞了个书包,推去上“高大衔接班”。“你不学,别人都在学!上大学再学就晚了!”妈妈的话像紧箍咒,他只能硬着头皮去。

林晓宇的遭遇不是个例。暑假刚开始,家长群里就炸开了锅,聊的全是“高大衔接班”。南方周末调查发现,这类课程火得不行,从英语六级到大学数学,甚至教你怎么混学生会、谈恋爱,啥都有。家长们眼红,怕孩子输在起跑线,抢着报名。课程广告上写着:“学了就能领先!”可孩子们累得够呛,吐槽:“我刚高考完,咋又开始卷了?”

这些“高大衔接班”分三类,最常见的是学科抢跑。英语六级班的老师说:“高考英语140分的都在学,提前准备肯定吃香!”数学预科班更直接:“大学数学挂科率30%,不提前学,奖学金没戏!”林晓宇上的数学班,老师拿着一本微积分课本,拍着桌子说:“你们现在学大一内容,开学就能甩别人一条街!”可林晓宇学得头晕,觉得还没上大学就累垮了。

还有一类是“生涯全包”。这种班教的不是课本知识,而是“成人技能”。比如,15800元的夏令营,8天教你Excel、面试技巧,甚至怎么当学生会干部。宣传语喊得响:“学了就知道大学干啥!”有家长觉得,孩子性格内向,学点演讲口才就能混得好。可孩子不乐意:“我都18岁了,还要人教我谈恋爱?太尴尬了!”林晓宇的同学小李报了个班,学完说:“感觉像被安排了整个人生,没一点自由。”

最夸张的是“考研陪跑班”。从大一就配导师盯着你,天天写学习日志,每周汇报成绩。机构说:“保研看四年绩点,大一不抓紧,后面没机会!”林晓宇的同学小王报了这个班,每天忙得像陀螺,吐槽:“我还没上大学,就感觉在准备考研了!”这种班价格不菲,有的家长花了好几万,只为让孩子“早点规划”。

这股风潮背后,大学越来越像高中。西北政法大学的教室挂着“手机收纳袋”,上课得把手机交上去;山东曲阜师范大学干脆禁用电子设备,上了热搜。辅导员说:“家长管得太严,孩子越来越依赖。”林晓宇的妈妈就在家长群里,天天盯着辅导员通知,动不动回复“收到”。林晓宇急了:“我都19岁了,我妈还这样,太丢脸了!”

家长们这么紧张,根源是“绩点”这道坎。大学里,绩点决定奖学金、保研、找工作,甚至面子。学生为了高分,专门挑容易拿A的“水课”,兴趣爱好全扔一边。《三联生活周刊》说,这代大学生不爱沟通、不爱发言、不爱恋爱,成了“三无学生”。家长呢?不放手、不信任、不反思,成了“三不家长”。孩子被管得太死,慢慢就没了主见,像流水线上的零件,等着别人发指令。

北大心理学教授徐凯文说:“很多新生觉得活着没意思。”另一位教授刘永谋也说:“现在的学生上课像木头,没人讨论,没人争辩。”还有老师感叹:“孩子们的锐气没了,像没发动机的车。”这些话听着让人心酸。大学本该是让人找到方向的地方,可现在却像“高考2.0”,学生被绩点逼得喘不过气。

“高大衔接班”火爆的根源,是家长和机构把大学当成了“提前版高中”。林晓宇的爸爸是大学老师,他说:“我小时候,高考后去旅行、读闲书,哪有这么多补习班?”他觉得,大学不是知识工厂,而是让年轻人自由成长的地方。他给林晓宇提了几条建议:第一,多读点“无用”的书,比如《平凡的世界》,能让你看清生活的样子。第二,交点真朋友,哪怕吵架也行,能学会理解别人。第三,做点“没用”的事,比如去支教、做志愿者,感受真实的社会。第四,学会独立,管好自己的生活费,规划一次旅行,让父母放心。

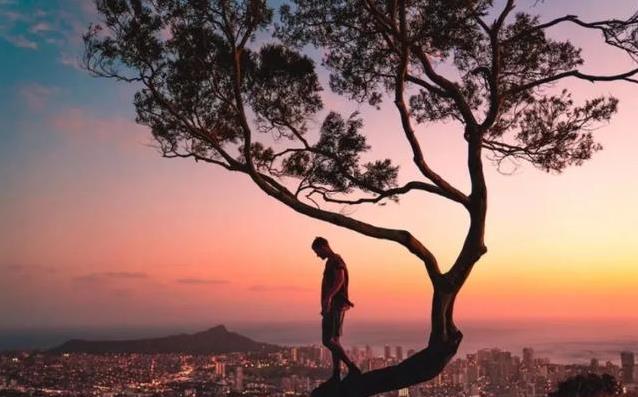

林晓宇听完爸爸的话,默默下定决心。他虽然还在上衔接班,但打算开学后去图书馆看杂书,加入社团交朋友。他说:“我不想当只会读书的绵羊,我想知道自己想要啥。”大学应该是个大舞台,让你试错、探索、找到自己的路。可现在,太多人被“提前学”“抢跑”绑住了手脚。

这股“高大衔接班”的风潮,其实反映了家长和孩子的焦虑。大家都怕落后,怕输在起跑线。可大学不是赛跑场,而是让你学会做自己的地方。西班牙思想家奥尔特加说:“大学应该点燃你的火苗,而不是掐灭它。”可现在的孩子,被各种班逼得没了火苗,只剩疲惫。

这股“高大衔接班”的热潮,到底是帮孩子,还是害孩子?家长们想让孩子赢,可赢的代价是不是太大了?大学应该是什么样子?是提前卷到累垮,还是自由地找自己的路?大家觉得呢?评论区聊聊吧!

京海配资-京海配资官网-最新股票配资-配资平台下载提示:文章来自网络,不代表本站观点。